- Профилактика ВИЧ-инфекции. Касается каждого.

- Стигма и ВИЧ

- Справочно о ВИЧ

- Жизнь среди людей

- Пациент 0, или с кого все началось

- Схема применения экспресс-теста на ВИЧ по слюне

- История Всемирного Дня борьбы со СПИДом

- Информационная стратегия по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь на 2024-2026 годы

- Вич-инфекция: распространенные мифы

- Тестирование на ВИЧ

- Профилактика ВИЧ-инфекции касается каждого

Профилактика ВИЧ

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь по состоянию на 1 июля 2025 года

За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 578 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости (показатель новых выявленных случаев) ниже, чем за аналогичный период 2024 года на 7,4%, он составляет 6,3 случая на 100 тысяч населения (за шесть месяцев 2024-го – 6,8 случая на 100 тысяч населения).

Следует отметить, что на протяжении последних шести лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Наибольшее влияние оказала «универсальная тактика лечения» (лечение всех пациентов с ВИЧ-инфекцией, как вновь выявленных, так и выявленных ранее, независимо от уровня CD4 клеток), введенная в Республике Беларусь в 2018 году. Пациенты, у которых лечение эффективно и лабораторные исследования показывают незначительное количество вируса в крови, не являются источниками ВИЧ-инфекции (не могут передать другому человеку ВИЧ). Снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции обеспечивает эффективная реализация профилактических программ, имеющих доказанную эффективность.

По кумулятивным данным, на 1 июля 2025 года в Республике Беларусь зарегистрировано 36 902 случая ВИЧ-инфекции, в том числе 25 817 человек, живущих с ВИЧ. Около 21,5 тысячи из них не являются источником ВИЧ-инфекции благодаря эффективному лечению.

Таблица 1 – Распределение случаев ВИЧ-инфекции среди населения по отдельным регионам Республики Беларусь за шесть месяца 2025 года.

|

Регион |

Зарегистрировано случаев |

Показатель заболеваемости на |

|

Брестская область |

46 |

3,5 |

|

Витебская область |

50 |

4,7 |

|

Гомельская область |

145 |

10,9 |

|

Гродненская область |

50 |

5,1 |

|

г. Минск |

123 |

6,2 |

|

Минская область |

87 |

6,0 |

|

Могилевская область |

77 |

7,9 |

|

Республика Беларусь |

578 |

6,3 |

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют ВИЧ-инфекцию, – лица в возрасте 30–59 лет (81% из числа зарегистрированных за первое полугодие 2025-го случаев ВИЧ-инфекции).

Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за шесть месяцев текущего года, составил 42%. В общей структуре зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции (1987–01.07.2025) 61% случаев – у мужчин, 39% – у женщин.

За первое полугодие 2025 года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 89%, доля парентерального пути передачи ВИЧ (при инъекционном введении наркотических средств) – 9%.

Согласно кумулятивным данным (1987–01.07.2025), основным путем инфицирования являлся половой (69%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при инъекционном введении наркотических веществ) составляла 29%.

Учитывая, что превалирующим путем передачи ВИЧ-инфекции является половой путь, важно, чтобы партнер (партнерша) были проверены на ВИЧ-инфекцию и сохраняли верность друг другу. Если такого партнера (партнерши) пока нет, то необходимо, чтобы любые сексуальные контакты были с использованием презерватива. Это обеспечит надежную защиту не только от ВИЧ-инфекции, но и от вирусных гепатитов В и С, а также других инфекций, передаваемых половым путем.

За шесть месяцев 2025 года случаев вертикальной передачи ВИЧ (то есть передачи ВИЧ от матери ребенку) не зарегистрировано.

Такая ситуация сохраняется на протяжении длительного периода. Благодаря своевременному выявлению ВИЧ-инфекции (в том числе среди беременных женщин) и эффективному лечению риск передачи ВИЧ от матери ребенку близится к нулю.

В социальной структуре людей, живущих с ВИЧ, впервые выявленных за шесть месяцев нынешнего года, 48% составляют лица рабочих специальностей и служащие. Большинство из этих людей не относятся к группам повышенного риска заражения ВИЧ, но они эпизодически могли практиковать рискованное поведение (например, небезопасный сексуальный контакт, эпизодическое употребление наркотических средств).

ВИЧ-инфекция, стигма и дискриминация

ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, которое может длительно протекать бессимптомно. Вместе с тем присутствующий в организме вирус поражает клетки иммунной системы, приводя к снижению иммунитета и делает организм уязвимым перед различными инфекциями и заболеваниями.

Благодаря достижениям современной медицины ВИЧ-инфекция сегодня контролируема: регулярный приём антиретровирусной терапии замедляет развитие ВИЧ-инфекции и позволяет людям, живущим с ВИЧ, вести полноценную, активную жизнь. Тем не менее, полного излечения на сегодняшний день не существует, поэтому профилактика по-прежнему остаётся важнейшим направлением работы в распространении инфекции.

Проблема стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ, становится все более актуальной, поскольку все больше людей каким-либо образом сталкивается с этим.

Дискриминация — это ущемление прав, в результате которого одни граждане оказываются в менее благоприятном положении по сравнению с другими. Она может проявляться в различных формах: отказ в приёме на работу, увольнение, отказ в оказании медицинской помощи, нарушение конфиденциальности и разглашение диагноза.

Стигма ‒ это предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе людей, связанное с наличием у него/них каких-либо особых свойств или признаков.

Основные причины стигмы:

- Недостаточная информированность населения о ВИЧ-инфекции и путях передачи.

- Страх инфицироваться ВИЧ при бытовых или профессиональных контактах.

- Социальные стереотипы, связывающие ВИЧ с «аморальным» поведением. В обществе существует мнение, что люди, живущие с ВИЧ, заслужили своим поведением то, что с ними произошло.

Неблагоприятные последствия стигмы:

- развитие у людей, живущих с ВИЧ внутренней стигматизации, что может привести к отказу от лечения, прогрессированию заболевания;

- распространение ВИЧ-инфекции среди населения по причине низкой обращаемости за профилактическими услугами, отказ от тестирования на ВИЧ-инфекцию;

- непринятие и умалчивание темы ВИЧ-инфекции (ошибочное представление о ней как о проблеме исключительно уязвимых и маргинализированных групп).

Преодоление стигмы позволит разрушить психологические барьеры, препятствующие тестированию на ВИЧ, своевременному обращению за медицинской помощью и лечением, создать условия для изменения поведения, изменить общественное отношение и создать благоприятную среду для принятия и поддержки людей, живущих с ВИЧ.

Принимая решение узнать свой ВИЧ-статус, человек делает выбор в пользу своего здоровья!

В г.Минске пройти добровольное тестирование на ВИЧ, в том числе анонимное, можно в любом учреждении здравоохранения, имеющем в своем составе процедурный кабинет. Также в аптеках города можно приобрести экспресс-тест для самотестирования в домашних условиях. Для получения достоверного результата лучше всего пройти обследование на ВИЧ через 1-3 месяца после рискованной ситуации, т.к. антитела к вирусу появляются в крови не сразу, а в среднем в течение 3-х месяцев после инфицирования.

Психосоциальные аспекты стигмы. Стигма и ВИЧ

Когда человек впервые узнает о своем ВИЧ-положительном статусе, это практически всегда становится для него серьезным стресс-фактором, затрагивающим все основные области жизни: физическую, социальную и психологическую (эмоциональную). На первый план выступают проблемы, связанные с социализацией личности и глубокие эмоциональные переживания. Людям, затронутым темой ВИЧ, необходима поддержка и помощь в социально-психологической адаптации на различных этапах жизни.

К сожалению, мы иногда наблюдаем проявление предубеждений по отношению к людям, живущим с ВИЧ (далее – ЛЖВ), на основе сформировавшихся в обществе стереотипов мышления. В обществе существуют стереотипные убеждения, что ЛЖВ «заслужили» своим поведением то, что с ними произошло. Зачастую это «плохое поведение» связано с общественно порицаемой деятельностью узким кругом людей, ведущих асоциальный образ жизни (отвергающих социальные и нравственные нормы, употребляющих наркотики, лица с алкогольной зависимостью и т.п.). Однако, в связи с этими предубеждениями риск собственного небезопасного поведения осознается слабо. Игнорируется тот факт, что тема ВИЧ-инфекции тем или иным образом может коснуться каждого посредством семейных, родственных или дружеских отношений.

Как формируется стигма?

Так как психика человека устроена максимально для него комфортно, то все события и явления в жизни попадают под определенную классификацию, вся поступающая информация раскладывается, образно говоря, в памяти по «полочкам» – это и предыдущий опыт, полученный человеком в той или иной ситуации, приобретенные знания, его установки, стереотипность суждений и убеждений.

Стереотипность мышления помогает человеку сохранить время, силы и энергию, которые каждый раз надо было бы расходовать на новые характеристики событий в жизни.

Всегда ли стереотипы мышления верны? Например, полные люди –добрые; люди в очках – умные; блондинка – глупая; стройный человек – успешный; мужчина в дорогом костюме – успешный бизнесмен; медработник – ведет здоровый образ жизни и т.п. Конечно нет!

Когда человек отказывается анализировать новую информацию или ситуацию, он становится заложником системы представлений, заложенных в обществе, лишается способности самостоятельно мыслить, делать свои собственные выводы и принимать личную ответственность за результат своих действий. На основе стереотипов восприятия к ЛЖВ в обществе проявляется стигма и дискриминация.

Стигматизация – это предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе людей, связанное с наличием у него/них каких-либо особых свойств или признаков. Стигма полностью меняет отношение к другим людям и к самим себе, заставляя относиться к человеку только как к носителю нежелательного качества.

Я думаю, что каждый из нас на собственном опыте, хотя бы раз в жизни испытывал на себе проявления стигмы (наблюдал или слушал по отношению к другим людям), когда к человеку негативно относились по какому-либо признаку, например: из-за личных особенностей (цвета кожи, полноты или худобы, роста); недостатка знаний или опыта в работе и т.п., из-за привычек (курение и т.п.); материального достатка, социального положения и т.п. Что вы при этом чувствовали и каково это чувствовать?

Основные социально-психологические процессы, приводящие к стигматизации некоторых групп людей:

- Оценивание и установление отличий. Взаимодействуя с людьми, мы, сами того не замечая, оцениваем их по очень различным критериям (пол, возраст, социальный статус, черты характера). На основании этих критерий составляется некий «портрет» человека. Опираясь на наблюдения и предположения, мы формируем требования и ожидания, предъявляемые к другому человеку. Этот процесс осуществляется нами неосознанно и позволяет выбирать соответствующие нормы общения с разными людьми. Такая категоризация окружающих людей рассматривается как важная и социально значимая (черные и белые, полные и худые, слепые и зрячие, ВИЧ–положительные и ВИЧ–отрицательные).

- Связывание отличий человека со стереотипными отрицательными качествами. Этот процесс чаще всего протекает неосознанно и основывается на неверных представлениях и искаженной информации. Если раньше это звучало как «рыжие люди – колдуны», то сейчас – это «наркопотребитель опасен, ограбит за дозу», «ВИЧ – это болезнь маргинальных личностей», «обращаешься к психологу/психиатру = псих = опасен» и так далее. Люди, не подверженные стереотипам, критически анализируют эти убеждения и отвергают их, если те не соответствуют реальности. Но этот процесс требует некоторого уровня осознанности и усилий, а кому-то проще «не заморачиваться». Если мы будем обращать внимание на этот момент и вырабатывать собственное отношение и мировоззрение, мы вряд ли будем стигматизировать человека, который этого не заслуживает.

- Разделение на «мы» и «они». Когда мы кого-то стигматизируем, мы мыслим категориями «мы» и «они». Этот процесс можно описать как обесценивание всех составляющих личности человека. В этом случае воспринимаемый образ человека становится искаженным и неполным, что неосознанно будто дает право провести черту между стигматизируемыми членами общества «ими» и «нормальными нами». Человек воспринимается исключительно через призму негативной оценки его атрибута, которая, по сути, затмевает самого человека. Людей, живущих с ВИЧ, называют ВИЧ-инфицированными, сводя тем самым всю индивидуальность человека к его инфекции.

- Потеря статуса и дискриминация. Когда существует категоризация, присвоение ярлыков и стереотипов, разделение на «своих и чужих», это приводит к обесцениванию, отчуждению и дискриминации стигматизируемых людей. Известны случаи, когда ВИЧ-положительные люди отказывались от обращения за медицинской помощью, чтобы не столкнуться с дискриминацией со стороны медицинских работников, что ухудшает прогноз течения болезни и сокращает ожидаемую продолжительность жизни. Дискриминация может выражаться в таких сферах как трудоустройство, сфера услуг, образование, психологическое благополучие, медицинское лечение и здоровье. Это играет большую роль в подкреплении внутренней стигмы и снижению самооценки у стигматизируемых людей.

Устранение стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ позволяет:

- разрушить психологический барьер, препятствующий тестированию на ВИЧ;

- создает условия для осознания и изменения поведения;

- помогает уменьшить необоснованные страхи и нормализовать отношения между людьми, сформировать адекватное отношение между людьми, сформировать адекватное отношение к ЛЖВ;

- создает условия для своевременного обращения за помощью и лечением.

Таким образом, устранение стигмы и дискриминации не только является адекватным и толерантным поведением по отношению к ЛЖВ, но и помогает создать механизмы контроля над распространением ВИЧ-инфекции.

За прошедшие годы изменились не только знания о ВИЧ-инфекции, но и отношение общества к этой проблеме. Проведенные социологические исследования показывают, что уровень стигмы и дискриминации все-таки снижается по мере того, как повышаются и распространяются знания о ВИЧ-инфекции.

Благодаря новым современным методам лечения ВИЧ-инфекции с использованием антиретровирусной терапии, болезнь постепенно перестает восприниматься людьми как смертельный приговор. Сегодня, благодаря доступности лечения, ВИЧ-инфекция стала хроническим лекарственно контролируемым заболеванием, таким как другие хронические заболевания, например, сахарный диабет. С таким заболеванием, как ВИЧ-инфекция, при своевременно начатом лечении, следуя всем указаниям врача, можно жить долго и сохранить качество жизни.

Мы с вами можем изменить свое отношение к тем, кого тема ВИЧ коснулась лично. Только от нас зависит станет ли этот мир чуточку добрее, светлее и радостней! Удачи вам и внутренней гармонии!

Тревога. Управление тревогой

В современном мире люди все чаще и чаще находятся в состоянии тревоги и часто даже не замечают, что привыкли к этому состоянию. Одной из причин хронического беспокойства является неопределенность во многих сферах современной жизни. Хроническое беспокойство незаметно перерастает в тревожное расстройство, которое проявляется как беспричинная тревога, как страх о предстоящем событии или как беспокойство о результате чего-то ожидаемого.

Тревожное расстройство может произойти, когда человек долгое время находится в стрессе и одна тревожность сменяет другую. Это может случиться с каждым. Мы можем беспокоиться о выполнении квартального отчета, о продлении контракта, о здоровье своем или близкого человека, о семейных отношениях, о том, как ребенок сдаст экзамены, о курсе валют и т.п.

Также тревожное расстройство возникает у человека, когда решение ситуации, беспокоящей человека, в долгосрочной перспективе и пока не определено. Например, человеку говорят, что требуется лечение, прогноз благоприятный, но тревожность будет оставаться пока выздоровление не произойдет или человек беспокоится, возьмут ли его на работу, подхожу ли. Подобное тревожное расстройство почти всегда бывает у студентов во время сессии. Это состояние известно всем влюбленным, когда есть ожидание звонка, а также постоянно навязчивые мысли нравлюсь или не нравлюсь и т.д. В итоге привычка беспокоиться и нести за все ответственность приводит нас к хроническому тревожному расстройству.

Организм тратит огромное количество энергии на поиск верных решений, на достижение результата или на волнительное тягостное ожидание будущего. В таком состоянии человек возбужден, нервозен, нетерпелив. Ему сложно адекватно воспринимать реальность, все его мысли направлены на то, что предстоит сделать, как сделать наилучшим образом, чувства в ожидании того, что должно произойти. Даже если нет реальной угрозы, присутствует какой-то ощутимый внутренний страх. В поведении это может проявляться, например, в откладывании текущих дел на потом. Человеку сложно что-то начать делать, сложно быть в настоящем моменте, ведь мысли находятся в тревожном будущем. Очевидно, что полезным навыком профилактики тревожного расстройства будет не откладывание на завтра того, что можно сделать сегодня.

Тревога разрушительна для организма, потому что у человека постоянно присутствует напряжение в мыслях, в чувствах и на уровне физического тела. Характерный симптом тревожного расстройства – постоянное напряжение в какой-либо части тела (спине, шее, пояснице, плечах, между лопатками). Но мы привыкаем и не замечаем этого напряжения. Также один из симптомом хронической тревожности – это когда мы просыпаемся по ночам в одно и то же время, о чем-то думаем, а потом опять засыпаем. У одних людей тревога может быть стойкой в течение большей части дня, волнообразно меняясь по интенсивности, в то время как у других она может приобретать форму острых приступов паники (панические атаки), разделённых промежутками относительно хорошего самочувствия.

Если описать простыми словами механизм возникновения панических атак, то панические атаки – это результат накопившейся тревоги и страха в результате длительного стресса и напряжения. Человек находится в ситуации повышенной тревожности 6 и более месяцев и вынужден как-то реагировать на это. Например, возникла напряженная ситуация, что-то произошло, обычно человеку надо 2–3 дня чтобы найти выход, выстроить свою позицию, а у него нет времени и возможности это сделать так как в его жизни постоянно происходят какие-то события, он постоянно в напряжении, одна сложная ситуация сменяет другую. Человек постоянно находится в состоянии страха, тревоги, неопределенности, непонятно как ситуация разрешится и так несколько месяцев. Накапливаются незаконченные действия, человек постоянно в каком-то ожидании, невозможно что-то изменить, высказаться. Это как ловушка – хочу сбежать, но не могу! Нет времени расслабиться и о чем-то подумать, разобраться в ситуации, побыть собой, появляется бессознательный страх и тревожность, неосознанные и непрожитые эмоции блокируются.

В чем отличие тревожного расстройства от панических атак? В ситуации тревожного расстройства человек осознает причину беспокойства. Во время панической атаки блокирующее действие страха распространяется уже по всему телу и ум не осознает причину нахлынувшего страха.

Российский психиатр Михаил Литвак разработал интересный тест определения уровня тревожности под названием «субъективная минута» на прохождение которого потребуется 1 минута.

Что нужно знать, перед тем как проходить тест? Для прохождения теста вам необходимо иметь под рукой секундомер (он есть в мобильном телефоне). Тест заключается в том, что вам нужно включить секундомер, закрыть глаза и мысленно наблюдать за течением времени. Откройте глаза тогда, когда, по вашему мнению, пройдет минута. Важно именно наблюдать, а не считать 60 секунд в ритме и 1, 2, 3. Когда ваша внутренняя минута пройдет, нажмите на секундомере «стоп» и сравните насколько ваша субъективная минута совпадает с минутой реальной.

Интерпретация результатов

Если ваш ответ – 70 и более - вероятно это погрешность в связи с желанием получить «хороший» результат или вы, возможно, очень устали.

Если вы открыли глаза, когда на секундомере было 65-70 секунд, это значит, что в данный момент вы не испытываете тревожность или беспокойство. Также это говорит о том, что вы, в принципе, не склонный к чрезмерной тревоге человек.

Если вы открыли глаза, когда на секундомере было 55-64 секунды - этот результат говорит, что ваша тревожность в целом находится в пределах нормы. Вы испытываете легкое беспокойство сравнимое с чувством недоверия или сомнения. Ваше внутреннее время несколько ускорено. Здесь может помочь простое переключение фокуса внимания на другую деятельность.

Если вы открыли глаза, когда на секундомере было 45-54 секунды, это говорит об умеренном уровне тревожности. Этот результат всё еще в пределах нормы, но вас можно назвать достаточно тревожным человеком по жизни. Возможно, вы долго находитесь в состоянии психического напряжения. Как правило, на этом уровне уже необходимо активное влияние на свое состояние при помощи навыков.

Если вы открыли глаза, когда на секундомере было 35-44 секунды, то это значит, что вы постоянно живете в напряженном состоянии. Тревога граничит с чувством опасности и страха. Такое психологическое состояние скорее всего доставляет вам дискомфорт.

Если вы открыли глаза, когда на секундомере было менее 35 секунд, то такая тревожность считается слишком высокой и необходимо обратиться к специалисту чтобы разобраться, что с вами происходит.

Не терпите беспокойство и обратитесь к врачу. С тревожными расстройствами часто можно успешно бороться с помощью психотерапии в сочетании с медикаментозным лечением. Лечение поможет стать более спокойным и расслабленным путем подавления тревожных импульсов в нервной системе. Поэтому, при наличии тревожных симптомов, стоит обязательно обратиться за помощью к специалистам в области психического здоровья.

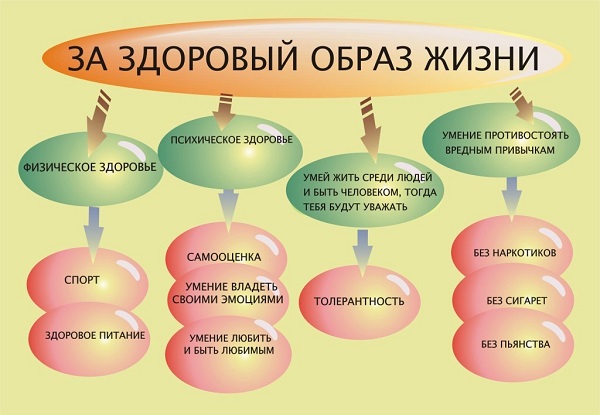

Но лучше все же осознать, что контролировать ситуацию со своим здоровьем и предупреждать тревожные расстройства вы можете естественным путем, а именно коррекцией образа жизни.

Как же управлять тревогой?

Методы профилактики и управления тревогой достаточно просты и доступны всем. С чего начать?

- Взять ответственность за своё здоровье и самочувствие на себя! Принять решение заботиться о своем физическом и психическом благополучии! Подумайте, как вы будете это делать, чего именно вам не хватает или, наоборот, что необходимо ограничить? Кому-то необходимо начать соблюдать режим труда и отдыха, меньше проводить время в соцсетях, ограничить просмотр телевизора. Кому-то будет полезно включить в свой график зарядку или поход в спортзал, ежедневные прогулки на свежем воздухе. Кому-то необходимо пересмотреть свой рацион и режим питания, записаться на тренинг психоэмоциональной саморегуляции и т.п.

- Завершение начатых дел. Любое дело, за которое вы беретесь, доводите до конца. Незавершенные дела находятся в нашей памяти (даже если мы о них периодически забываем) и на этот психический процесс тратиться очень много нашей энергии. Примите осознанное решение выработать привычку завершать незавершенные дела, отложенные на потом: выполнить отчет, разобраться со здоровьем, выяснить отношения, позвонить родителям и т.п. Разобраться со своим психологическим состоянием, тревожностью не соответствовать ожиданиям своим и чужим. Поставить точку! На работе договориться с собой, что я делаю то, что делаю. Я делаю то, что должно и будь что будет! Я делаю механистично и убираю привязанность к ожиданию нужного результата, убираю эмоциональный компонент! Задача поставлена, задача выполнена! Для эффекта завершенности необходимо все дела переписать в блокнот и вычеркивать их после выполнения.

- Физическое расслабление. Многие люди совершенно не умеют расслабляться. Кто-то думает, что умеет расслабляться, например, на диване перед телевизором с банкой пива. Это не расслабление, а подавление тревожных чувств. Надо научиться расслаблять физическое тело, именно ту область тела, в которой вы чувствуете напряжение мышц. Очень хорошо помогает в этом массаж, стретчинг, бассейн, а также йога. Выполнение простых асан йоги (неподвижных поз тела) или упражнений растяжки для тела позволяют снять психологические и физиологические зажимы, а также научиться чувствовать свое тело, что способствует телесному и душевному оздоровлению.

- Управление своим дыханием. Состоянию тревожности, напряжения и всплескам неконтролируемых эмоций, как правило, предшествует быстрое учащенное дыхание. Оказавшись в напряженной ситуации, прежде чем отвечать своему коллеге, начальнику, партнеру, сделайте глубокий вдох, задержите его на три секунды и очень медленно выдохните (секунд 6–8). После того как сделаете так три четыре раза, ваш мозг окажется насыщен кислородом, вы почувствуете себя более расслабленным, и вероятность того, что вы примете правильное решение, возрастет.

Еще один доступный каждому способ управления тревогой – глубокое дыхание. Когда люди тревожатся, то забывают дышать. Их дыхание становится поверхностным и неглубоким. Поставьте перед собой задачу несколько раз в день (утром, днем и вечером) глубоко дышать.

- Прописывание своих мыслей. Старый проверенный способ переноса на бумагу тревожных мыслей, негативных чувств, сомнений, недовольства собой, ситуацией или другими людьми. В начале ежедневно минимум месяц-два, а затем периодически 1-2 раза в неделю уделите внимание себе и своему внутреннему миру. Выделите 15 минут на выписывание мыслей, которые приходят вам в голову. Не надо эти мысли обдумывать и давать им характеристики, разрешите себе быть откровенным с самим собой, примите себя такого(ую) как есть со всеми этими мыслями. Вы имеете право так думать, чувствовать и так хотеть. Вы такой(ая) как есть! Любите себя таким(ой) как вы есть! Вы имеете право сегодня в этих обстоятельствах быть таким(ой), а каким(ой) быть завтра вы можете сами решать и выбирать. Прописывание мыслей поможет вам снять напряжение и постепенно разгрузит ваш ум от нерешенных проблем, невысказанных мыслей и чувств, критичного отношения к себе, к ситуации. Такой способ поможет вам перестать постоянно к ним возвращаться.

- Оптимистичный настрой. Иногда помогает оптимистичный взгляд на происходящие события – просто поговорить самим с собой и успокоить себя размышлениями о том, что все, так или иначе, будет хорошо. Вы же в этом уже убедились когда-то на собственном опыте. Вспомните, сколько раз у вас были трудные времена, и как все потом заканчивалось удачно или события разворачивались в лучшую для вас сторону, вы становились мудрее, сильнее, счастливее. Осознание этого факта возможно приходило спустя время. Теперь вы понимаете, что зря тогда так сильно переживали.

- Ресурсное состояние. Научитесь распознавать, когда вы на «пределе». Выстраивайте новый способ обращения с собой – не через усилие и «соберись», а через внимательность, гибкость и бережное отношение к собственному ресурсу. Проанализируйте, что является вашим ресурсом – хобби, прогулка на свежем воздухе, занятие спортом или танцами, пение, чтение книг, просмотр интересного кинофильма, путешествия, общение с приятными людьми и т.д. Исключайте из своей жизни то, что отбирает у вас силы и наполняйте каждый свой день тем, что даёт вам ресурс. Это основа хорошего самочувствия! Только находясь в ресурсном состоянии вы сможете быть максимально эффективным!

Осознанного и ресурсного состояния вам сегодня!

Стресс. Управление стрессом

В нашем современном мире каждый человек довольно часто, а возможно, и ежедневно подвергается стрессу. С точки зрения научной психологии стресс – это не то, что с нами происходит объективно, а то, как мы – наша психика и организм реагируем на это. Ежедневно человек сталкивается со стрессовыми ситуациями дома, на работе, в местах общественного пользования и т.п. Многие считают, что причиной стресса являются только неприятные события и ситуации. Однако, любые перемены в жизни, например, встреча с новыми людьми, переезд, крупная покупка или неожиданный выигрыш в лотерею точно также вызывают стресс. При этом одно и то же событие может быть стрессовым для одного человека и оставить равнодушным другого.

Если стресс становится хроническим, он негативно влияет на наше физическое и психическое состояние. Под влиянием стресса в организме происходят физиологические изменения, такие как повышение уровня гормонов стресса, ускорение сердечного ритма и частое дыхание, проблемы с пищеварением, головные боли, сонливость, повышенное кровяное давление, сердечные заболевания и пр. Также стресс влияет на наше эмоциональное состояние, вызывая раздражительность, тревогу и депрессию, которые значительно снижают качество жизни.

Поэтому очень важно научиться осознавать своё состояние, свои эмоции и чувства. Найти 1-2 минуты и честно ответить себе на вопросы: «Какие эмоции я сейчас испытываю? Что произошло? На что я так реагирую? Я могу повлиять на ситуацию и изменить её?». Если я могу повлиять на ситуацию, то найти способы решения проблемы и реализовать их. Если я осознаю, что не могу повлиять на ситуацию, то расставить приоритеты, ответив себе на вопросы: «Это действительно так важно, что я готов(а) рисковать своим здоровьем? Или я могу посмотреть на ситуацию с другой стороны и изменить своё отношение к ней, выбирая заботу о себе?».

Ниже приведены простые и понятные способы управления стрессом, которые могут помочь справиться со стрессом и существенно повысить качество жизни:

- Сбалансированное питание и сон. Здоровое питание и достаточное количество сна каждую ночь играют основную роль в управлении стрессом.

- Соблюдение баланса между отдыхом и работой. Когда мы не выделяем время для полноценного отдыха, то уровень нашей энергии стремительно близится к нулю. Существует формула 24/3: 8 часов сна, 8 часов работы, 8 часов отдыха. Конечно, это в идеале, но часто ежедневная работа занимает от 8 до 10 часов. Поэтому важно выделять 1 день в неделю для полноценного отдыха, соблюдать баланс: 6 дней активно работаем (работа, домашние дела), а один отдыхаем. Также в отдыхе должен быть баланс между активностью и пассивностью. Полезно комбинировать физическую активность, социальную жизнь с отдыхом наедине с собой.

- Организация своего времени и установка приоритетов. Очень часто стресс может возникать из-за большого количества дел и нерационального распределения времени, когда вы пытаетесь сделать несколько дел одновременно, или загруженного расписания. Постарайтесь спланировать своё время, расставить приоритеты и, по возможности, делегировать задачи другим людям. Любое дело, за которое вы беретесь, доводите до конца. Незавершенные дела находятся в нашей памяти (даже если мы о них периодически забываем) и на этот психический процесс тратиться очень много нашей энергии.

- Регулярные занятия физической активностью. Многие знают, что физическая активность помогает снизить напряжение и положительно влияет на настроение. Подберите подходящую именно вам физическую активность и регулярно занимайтесь. Это может быть ходьба, бег, плавание, занятия йогой или любая другая активность. Выбирайте то, что приносит вам удовольствие.

- Поддержка близких людей. Это очень важный момент в процессе снижения стрессового напряжения. Вы можете поделиться с кем-то своими переживаниями и опасениями. Разговор с другом, человеком, которому вы доверяете, а также поддержка со стороны близких вам людей могут помочь снизить уровень стресса и увеличить шансы на то, что вам будет легче справиться с проблемами. Если вам сложно открыться знакомым или близким людям, то таким доверенным лицом может стать психолог. Самое главное не бояться обратится за помощью и делиться своими переживаниями.

- Найдите увлечения, хобби. Запишитесь в спортивную секцию. Съездите в отпуск в то место, где ранее не были. Найдите то, что вам интересно делать, от чего вы получаете удовольствие и развивайтесь в этом направлении. Это может быть рисование, чтение книг, вязание или любое другое занятие или увлечение.

- Релаксационные техники. Одним из эффективных способов релаксации является глубокое дыхание. Вам нужно сесть в удобное положение с закрытыми глазами сосредоточиться на своём дыхании. Медленный глубокий вдох через нос, задержка дыхания на несколько секунд и медленный выдох через рот. Повторить несколько раз.

Известный доктор медицины, нейрофизиолог и нейропсихиатр-новатор Дэниел Дж.Амен, в своей книге «Измените мозг – изменится и жизнь!», ставшей мировым бестселлером, описывает простейшую технику самогипноза, которая помогает снизить беспокойство и тревожность, улучшить сон. Техника состоит из 6 шагов. Для выполнения понадобиться минут 10.

Шаг 1. Сядьте в удобное кресло. Ноги поставьте на пол, руки положите на колени.

Шаг 2. Найдите на стене место чуть выше уровня глаз. Зафиксируйте свой взгляд на этой точке. Медленно считайте до 20. Обратите внимание, что через какое то время в ваших веках появится ощущение тяжести. Закройте глаза. Если глаза закрывать не хочется, все равно медленно закройте их к счету 20.

Шаг 3. Сделайте глубокий вдох, самый глубокий, как только сможете. Медленно выдохните. Повторите три раза: максимально глубокий вдох – медленный выдох. С каждым вдохом чувствуйте, как вздымаются грудная клетка и живот, и представляйте себе, что вдыхаете в себя мир и покой. С каждым выдохом чувствуйте, как расслабляются грудная клетка и живот, выдыхайте из себя все напряжение, все, что мешает вам расслабляться. К этому моменту вы почувствуете, что вас охватывает покой.

Шаг 4. Далее плотно сожмите веки. Зажмурьтесь как можно крепче. Затем постепенно расслабьте веки. Обратите внимание, насколько больше они расслаблены. А теперь представьте себе, что расслабленное состояние распространяется с век на мышцы всего лица, по шее вниз на плечи, на руки, разливается по грудной клетке и далее по всему телу. Начиная с век, ваши мышцы станут расслабляться от век до самых пяток.

Шаг 5. Теперь, когда все тело расслабленно, представьте, что вы стоите на верху эскалатора. Ступите на этот эскалатор и съезжайте на нем вниз, медленно считая в обратном направлении с 20 до 1. К тому времени, когда вы спуститесь до самого низа, вы будете очень расслаблены.

Шаг 6. Несколько минут наслаждайтесь покоем. Потом ступите назад на эскалатор, который идет вверх. Считайте до 10. Как только досчитаете до 10, открывайте глаза и почувствуйте себя расслабленным, отдохнувшим и полностью проснувшимся.

Чтобы легче запомнить эти шаги, вспоминайте такие слова:

- ФОКУС (сфокусироваться на точке);

- ДЫШАТЬ (медленно и глубоко);

- РАССЛАБИТЬСЯ (расслабить поочередно все мышцы);

- ВНИЗ (ехать на эскалаторе вниз);

- ВВЕРХ (подняться на эскалаторе и открыть глаза).

Если вам трудно запомнить эти шаги, можете сделать аудиозапись и делать это упражнение, прослушивая её. У кого-то получиться расслабиться так глубоко, что он на несколько минут погрузиться в сон. Если это случилось, не волнуйтесь. На самом деле это хороший знак. Значит, вы действительно расслабились.

Подводя итоги, предлагаем еще один очень действенный и универсальный метод, который оказывает мощное воздействие на наше самочувствие и общение с окружающими – это Улыбка. Она является универсальным средством выражения радости, доброжелательности и позитивных эмоций. Улыбка является не только проявлением радости и счастья, но и инструментом для их достижения. Когда мы улыбаемся, наш мозг вырабатывает эндорфины – гормоны счастья, которые вызывают положительные эмоции и улучшают настроение. Даже если настроение было не самым хорошим, простая улыбка может помочь снять стресс и сделать день более ярким.

Жалость к себе как барьер на пути к счастливой жизни. 5 шагов чтобы выйти на новый уровень себя

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Этот день – символ поддержки всех, кого затронула тема ВИЧ, а также памяти о людях, умерших от СПИДа. Этот день – один из поводов задуматься о том, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого!

Как психолог я часто сталкиваюсь с тем, что люди, узнавшие о своем положительном ВИЧ-статусе, начинают с осуждением относиться к себе, проявлять внутреннюю стигму. Многие люди, узнав о том, что у них выявлена ВИЧ-инфекция, задаются вопросом: «Почему это случилось именно со мной?», появляется некое предвзятое отношение к себе и чувство жалости. Требуется время чтобы наступило осмысление и принятие случившегося. Более подробно о прохождении пяти стадий переживания утраты описано в статье Эмоции и ВИЧ. Стадии принятия утраты для обретения равновесия и полноты жизни, размещенной ранее на сайте нашего учреждения.

Жалость к себе – одна из самых деструктивных эмоций человека, поскольку её проявления разрушают как самого человека, так и всё вокруг него. Кроме того, чувство жалости провоцирует человека на негативные мысли о самом себе, о других людях, о жизни. Жалость к себе – сильная эмоция, на основе которой появляются определенные установки и убеждения, негативно влияющие на жизнь человека. Человек постоянно испытывает неуверенность страх, тревожность и эти чувства с каждым днем только разрастаются и укрепляются.

Самому себе можно помочь. Чувство жалости к себе можно трансформировать в самоуважение, самоценность и принятие себя и своей жизни как есть. Шаг за шагом, выстраивая себя заново, можно обрести внутреннюю гармонию.

С чего начать?

Шаг 1. Осознать, что вы чувствуете

Необходимо осознать, признаться себе, что да, я испытываю это чувство, мне жалко себя. Найдите причину, вспомните ситуацию, обстоятельства, когда вы начали испытывать это чувство. Некий внутренний диалог поможет разобраться в себе. Осознание и пребывание в этом моменте уже является шагом к трансформации этого чувства. Эта смелость быть с собой честным прорастит самопринятие.

Почему люди жалеют себя? Потому что это удобная форма самоуспокоения. Так проще что-то не делать, не стараться быть лучше, не заниматься саморазвитием. Наш ум всегда найдет оправдание, что тебе плохо и значит можно быть слабым. Это некий уход от реальной жизни. Человек перестает быть предприимчивым, избегает рисков, потому что почти уверен, что обречен на провал. Ведь когда человек не берет ответственность на себя за свои действия, то ему не грозит стресс и чувство вины. Также человек, который жалеет себя, получает больше внимания в виде сочувствия от окружающих. Со временем жалость к себе становится привычной поведенческой моделью, фактически она становится частью человека.

Стоит осознать, что на самом деле жалость отнимает у вас силы, энергию, которые вы могли бы направить на решение сложных ситуаций в жизни, преодоление трудностей, на заботу о себе и близких. Если болезнь или утрата, уже произошли, то ничего изменить нельзя. Жизнь продолжается, вам необходимо пройти свой жизненный путь наполненным намерением просто жить и быть счастливым ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС несмотря ни на что! Это не значит, что вы должны смириться и опустить руки. Это означает, что вы приняли всё как есть и живете по принципу «Я делаю всё, что должно, и будь, что будет»! В жизни всю энергию и волю лучше направить на заботу о себе, это поможет добиться успеха и осуществить желания.

Восточная мудрость гласит: «Я расстраивался из-за того, что у меня нет сапог, пока не увидел человека без ног». Главное – это желание жить и побеждать!

Шаг 2. Заключите с собой сделку

После первого шага осознания, что я себя жалею, примите решение, что вы перестаете жалеть себя! Заключите с собой сделку, что каждый раз, как только у вас опять появится мысль, что вам себя жалко, вы тут же её остановите. Просто мысленно сказать себе СТОП! (отказаться испытывать эту эмоцию и, как правило, сразу же эмоция прекращается). Замените негативную мысль на мысли – действие, мысли о том, что я могу сделать для благоприятного разрешении ситуации, для своей счастливой жизни. Не надо сравнивать себя с другими, ведь счастье в жизни у каждого своё. Если хотите сравнивать себя, то сравнивайте себя с собой предыдущим. Будьте готовы к тому, что некоторое время мысли жалости к себе будут настойчиво возвращаться. Будьте терпеливы и результат не заставит себя ждать.

Если смотреть глобально на чувство жалости к себе, то, по сути, жалость – это вызов Создателю в чистом виде! Ведь, жалея себя, мы имеем претензию к миру, что он к нам несправедлив и не учитываем, что всё, что с нами происходит ведет к нашему развитию в той или иной мере, всё в итоге для нашего блага. Мы получаем от жизни уроки в виде трудностей, препятствий или потерь для совершенствования нашей души, обретения внутренней силы.

Шаг 3. Любите себя

Начните к себе относиться с принятием себя как есть со всеми достоинствами и, как вам кажется, «недостатками». Недостатки есть у всех, только для одних людей это повод к ежедневной самокритике, а для других это повод к самосовершенствованию. Прежде чем начинать бороться с выявленным недостатком, подумайте: может в других ситуациях он является, наоборот, вашим достоинством, и приносит больше пользы, чем вреда. Например, лень иногда является защитой физического тела от чрезмерных нагрузок и трудоголизма, когда человеку самому сложно себя остановить и позаботиться о себе, то лень выступает адаптивным механизмом.

Любите себя! У каждого из нас самый близкий и родной человек – это мы сами! Начинайте свой день с позитива. Проснувшись утром, посмотрите в зеркало, улыбнитесь себе, подбодрите себя, пожелайте своему отражению доброго утра и хорошего дня. Это придаст вам уверенности, сил и заряд позитива на весь день. Ведь утренний настрой задает тон всему дню! Счастливые люди живут по принципам «Я хороший и окружающий мир хороший!» и начинают его словами: «Мир, я люблю тебя, а ты любишь меня!!!»

Шаг 4. Займитесь физической активностью

Звучит слишком просто? Отсутствие физической нагрузки-отличный стимул для развития депрессии и, как следствие, жалости к себе. Физическая нагрузка запускает процесс выделения в кровь эндорфинов – «гормонов счастья», которые помогают поддерживать эффективность и работоспособность организма. Эндорфины притупляют неприятные ощущения и дают чувство благополучия и общего удовлетворения.

Достаточно всего 30 минут в день занятия йогой или любой активной деятельностью. Утренняя зарядка также поможет вашему организму нормально функционировать. Ежедневные прогулки на свежем воздухе в течении 30 – 60 минут с вниманием на дыхании благоприятно отразятся на психоэмоциональном состоянии, успокоят ум и повысят уровень энергии.

Шаг 5. Научитесь благодарить

Современный мир полон суеты. В этой суматохе дней мы очень редко бываем благодарны за те блага, что он нам дарует. Подумайте обо всем том, чему вы можете быть благодарны. Научитесь искренне ценить свою жизнь, а именно:

- все материальные блага, которые есть в вашей жизни;

- всех родных и близких, друзей, приятелей, коллег по работе и других людей, которые есть в вашей жизни;

- всех учителей, которые встречались на вашем жизненном пути и способствовали, тем или иным взаимодействием с вами, обретению вами внутренней силы, вашему духовному росту и развитию;

- этот мир, Создателя, судьбу (кому что отзывается) за свою ЖИЗНЬ!

Проявляйте благодарность каждый день и будете счастливы.

Вариант благодарности:

«Я благодарен жизни за то, что она научила меня, что жалеть себя не надо! Ведь когда я жалею себя, то отношусь к себе как к неполноценному человеку и тем самым привлекаю в свою жизнь несправедливость и неполноценность. Я благодарю жизнь за осознание, что я хочу помогать себе не из жалости, а из любви и желания добра!».

Этой благодарностью мы отмечаем, что урок усвоен и тем самым как бы обнуляем негативную ситуацию, извлекая из неё позитивный опыт. Любая практика благодарности помогает осознать ценность себя и своей жизни! Невозможно испытывать жалость к себе и благодарность одновременно!

Ниже привожу психологическую практику-самопомощь «Позитивный настрой» чтобы зарядить себя энергией любви и добра на день.

Сядьте поудобнее. Закройте глаза и начните считать до 10-12 (в этот момент ваш мозг успокаивается, эмоциональный фон приходит в должную норму). Дышите ровно и спокойно, в конце сделайте глубокий «вдох – выдох».

Вспомните ситуацию, в которой вы испытывали чувство счастья. Произнесите вслух слово «счастье» несколько раз, попробуйте начать испытывать чувство радости внутри, которое вы тогда испытывали минуту – две. Снова станьте участником того события, а не сторонним наблюдателем. Визуализируйте данную картину: когда и где вы были счастливы? Сколько вам лет? Какое событие происходило тогда? Что вы делали в это время? Может вы вспомните людей, которые были рядом? Побудьте в этом состоянии несколько минут, вы опять в том времени, в том возрасте. Запомните вновь пережитое состояние и вернитесь в настоящее.

Теперь надо закрепить найденное состояние: сложите пальцы руки в какой-нибудь особый жест, сожмите монету в кулаке и т.п. Теперь в трудные моменты достаточно повторить это движение, чтобы «запустить» необходимое состояние. Очень редко встречается ситуация, когда человек не может найти в своем прошлом необходимое «ресурсное» состояние. В этом случае, необходимо представить искомое состояние в вашем будущем, а дальше действовать точно так же.

Эта техника поначалу кажется сложной, но после некоторой тренировки, на поиск, закрепление и вызов необходимого ресурса уходит меньше времени, чем на чтение этих строк. Доказательством эффективности этой методики служит то, что с древнейших времен люди пользуются различными талисманами. Талисман – это тот самый «якорь», который вызывает чувства, необходимые для достижения успеха.

Если у вас возникло желание поделиться своими мыслями и чувствами о прочитанном или возникли вопросы в ходе прочтения статьи и не только, вы можете обратиться к специалистам отделения профилактики ВИЧ/СПИД государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» по психологическим аспектам и другим вопросам ВИЧ-инфекции по телефону 8 (017) 379 37 08.

Актуальный разговор на важную тему

ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ-инфекция может длительно протекать бессимптомно, вместе с тем присутствующий в организме вирус проникает в клетки иммунной системы, вызывая её постепенное ослабление, снижение сопротивляемости организма к различным инфекционным агентам.

Пути передачи вируса:

- при любых видах незащищенных половых контактов;

- при употреблении наркотиков внутривенно с использованием чужих игл/шприцев, нестерильных растворов и инструментов;

- при использовании нестерильных колющих и режущих инструментов (для пирсинга, нанесения татуировок, маникюра и т.п.);

- во время беременности, в родах, во время кормления грудью, при условии несоблюдения рекомендаций врача.

Профилактика

- исключите ранние половые отношения

- имейте одного полового партнера

- используйте презерватив при случайных половых контактах

- не употребляйте наркотические вещества

- пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены (бритвы, маникюрные принадлежности и т.д.)

- проводите процедуры (прокалывание ушей, татуировки и др.) только в специальных учреждениях

- перед решением вопроса о материнстве, родителям стоит пройти тестирование на ВИЧ

Тест на ВИЧ – это единственный способ своевременно выявить заболевание.

Если у Вас выявлен ВИЧ, то следует предпринять несколько шагов:

- Обратитесь к врачу-инфекционисту для постановки на диспансерное наблюдение. Регулярное прохождение медицинских обследований, в т.ч. на показатели иммунитета и концентрацию вируса в крови, в установленные лечащим врачом сроки позволяет контролировать состояние здоровья.

- Вспомните лиц, с которыми у Вас были половые или наркоконтакты. Расскажите им о необходимости обследования на ВИЧ. Важно сообщить информацию о своих контактах врачу-эпидемиологу, и он организует их обследование, без раскрытия Ваших персональных данных и ВИЧ-статуса.

- Сообщайте о своем ВИЧ-статусе медицинским работникам. ВИЧ-инфекция имеет широкий перечень клинических проявлений. Зная Ваш диагноз, врач быстрее сможет оказать квалифицированную помощь.

- Помните, что ВИЧ-позитивная женщина может родить здорового ребенка. Вероятность рождения здорового ребенка при условии соблюдения всех назначений лечащего врача составляет не менее 98%.

Всем пациентам с ВИЧ назначается лечение – антиретровирусная терапия (АРВТ). На сегодняшний день, начатая АРВТ продолжается пожизненно, без перерыва. Залог эффективного лечения – это соблюдение схемы приема лекарств.

Полностью удалить ВИЧ из организма нельзя, однако благодаря современным методам лечения возможно остановить прогрессирование заболевания.

При своевременном начале лечения, люди с ВИЧ живут так же долго, как и люди без ВИЧ.

При эффективном лечении риск передачи ВИЧ минимальный.

Регулярное посещение врача-инфекциониста и прием АРВТ сохранит Ваше здоровье.

По вопросам профилактики ВИЧ-инфекции можно обратиться в отделение профилактики ВИЧ/СПИД Минского городского центра гигиены и эпидемиологии» по телефонам: 368-01-47, 379-37-08, 8025-501-37-23.

Подростковый конформизм. Умение говорить твердое и уверенное «НЕТ!» как аспект профилактики ВИЧ. Молодежи и родителям на заметку

На протяжении всей жизни мы постоянно взаимодействуем с другими людьми, обмениваемся опытом, знаниями, информацией. Во время общения мы так или иначе влияем друг на друга. Мы подвергаемся убеждению, внушению, а также осознанному или неосознанному манипулированию со стороны других людей.

Психологам известно, что группа из нескольких человек способна повлиять на человека, на его восприятие, мышление, поведение. Иногда мы осознаем это влияние, но чаще всего люди поддаются влиянию большинства. Наиболее мы уязвимы в период становления своей личности, а именно в подростковом возрасте.

Существует такое понятие как «конформность» - свойство характера, которое отображает склонность человека менять свое мнение под влиянием других людей. Например, все захотели сбежать с урока, а кто-то, захотел остаться так как понимал, что из-за этого у него будут неприятности. Однако, когда все ребята ушли, то ученик тоже выбежал вместе с ними из кабинета. Таких примеров много, взрослые люди также склонны поддаваться влиянию группы, но чаще такое поведение встречается у детей и подростков.

Временем острого конформизма можно считать подростковый период с 11 до 17 лет. В этом возрасте происходит становление личности, дети зависимы от мнения окружающих. Наиболее подвержены манипуляции и убеждению подростки со стороны значимого окружения, а именно группы сверстников.

Каковы мотивы подросткового конформизма?

Желание принадлежать и быть принятым

Подростки стремятся соответствовать и подчиняться общепринятым нормам и ожиданиям группы, в которой они находятся. Они боятся быть отвергнутыми или исключенными из группы, поэтому и подчиняются ее нормам поведения и отношения друг к другу.

Осознанный или неосознанный страх отличаться от сверстников

Подростки часто боятся выделяться из толпы, отличаться от своих сверстников. Они опасаются, что это может привести к осуждению, насмешкам или их изоляции. Ребята готовы менять свое поведение, внешность, а также своё мнение и интересы, чтобы быть принятыми и вписаться в группу.

Неопределенность и неуверенность

Подростковый возраст – период в жизни, когда происходит поиск своего места в обществе, формируется личность. Ребята, как правило, испытывают неуверенность в себе, поэтому конформизм служит им опорой и ориентиром в построении отношений с миром. Подростки чувствуют себя более уверенно, следуя общепринятым нормам общества.

Все эти факторы могут влиять на конформизм подростков, заставлять их подстраиваться и менять свое поведение и мнение, чтобы соответствовать ожиданиям своей социальной группы. Однако, важно помнить, что конформизм не всегда является отрицательным явлением и может быть естественной частью социальной адаптации и взаимодействия.

В целом помогает справиться с конформизмом в подростковом возрасте понимание, поддержка со стороны окружающих, а также принятие подростков такими какие они есть.

Осознать самоценность, развить критическое мышление, стать более уверенной и независимой личностью помогает поддержка внутри и вне семьи. Помощь со стороны взрослых в развитии критического мышления, в получении знаний о различных точках зрения и культурах помогает подростку расширить горизонты своего сознания и понять, что существует множество разных способов мышления. Важным моментом является развитие индивидуальности взрослеющего ребенка.

Почему же так важно уметь устоять против давления группы?

Иногда под влиянием приятеля или группы («за компанию») молодые люди совершают поступки, на которые самостоятельно не решились бы и о которых потом могут сожалеть!

На самом деле, все не так уж и сложно, каждый из нас сможет справиться с давлением группы, если будет иметь свои убеждения и ценности, а также следовать определенным правилам поведения. Если мы знаем свои личные границы, понимаем чего хотим сами, то у нас меньше шансов попасть в ситуацию группового давления.

Помогут в этом некоторые ориентиры

- Имейте свои убеждения и ценности. Берегите себя, всегда думайте о своем психологическом комфорте. Знайте свои ценности, что для вас важно: честность, доверие в отношениях, уважение себя и других и т.д. Формируйте чувство собственного достоинства, свои цели и мечты, развивайте свою индивидуальность.

- Осознайте последствия своих решений. Всегда можно задать себе вопрос «Моё решение поможет мне стать лучше, успешнее, добрее или приведёт к неприятностям?» Может ли это привести к проблемам с родителями, учителями, милицией? Буду ли я доволен собой из-за своего решения?

Сказав «нет», вы можете:

- хорошо к себе относиться;

- уважать себя, показав другим, что вы личность;

- сохранить отношения с родителями;

- сохранить здоровье;

- оградить себя от несчастья.

Сказав «да», вы можете:

- потерять уважение к себе;

- позволить другим принимать за вас решение;

- потерять уважение других, поскольку они видят, что вы зависимы;

- испортить отношения с родителями и учителями;

- навредить своему здоровью.

Сказать «да» проще, но стоит ли ради этого жертвовать собственным счастьем, душевным покоем и испытывать стресс? Ведь последствиями рискованного поведения могут быть: ранняя беременность, зависимость от психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, никотин), инфицирование ВИЧ или парентеральными (передающимся через кровь) вирусными гепатитами и пр.

Полезная информация!

Знаете ли вы, что?

Всего в городе Минске проживает более 5700 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Ежегодно количество новых случаев увеличивается.

Среди детей и молодёжи за весь период наблюдения с 1987 года по настоящее время выявлено 149 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе в возрасте от 0 до 14 лет - 46 человек, в возрасте от 15 до 19 лет - 149 человек (97 мальчиков и 52 девочки).

В целом среди всех возрастных групп населения в г.Минске преобладает половой путь передачи (без использования средств защиты (презервативов)) – на его долю приходится около 70% впервые выявляемых случаев. Но вместе с тем, для г.Минска остается актуальным такой путь передачи, как потребление инъекционных наркотиков.

Это означает, что риску инфицирования подвергается любой человек, практикующий рискованное поведение (употребление наркотиков, незащищенные половые контакты).

Научитесь говорить твёрдое и уверенное «НЕТ».

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда нам предлагают или даже заставляют что-то сделать, например, вступить в ранние или случайные половые контакты без презерватива, употребить наркотик, алкоголь, выкурить сигарету и т.п.

Мы все были подростками и большинство из нас переживали чувства, когда нам становилось не по себе от одной только мысли, что придется кому-то отказать. Технологии грамотного отказа стоит учиться, развивая и закрепляя в себе этот полезный навык.

Чем больше вы сами уверены в правильности своего решения, что вам предлагаемое не нужно, тем меньше будет попыток у других вас переубедить.

Существуют признаки, которые помогают распознать, что на вас оказывается давление или вами пытаются манипулировать. Самыми частыми приемами давления и манипуляции являются:

Провоцирование: «Ты просто боишься!», «Да ты слабак!», «Если ты меня любишь, докажи это!»;

Угрозы: «Ты хочешь, чтобы мы поссорились?», «Ты хочешь, чтобы я тебя бросил(а)?», «Ты об этом пожалеешь!»;

Напор: «Если ты мне друг (подруга), то сделаешь это…!» или «Ты обещал(а)!», «В нашей компании так принято!», «Или сейчас или никогда!»;

Убеждение: «Почему нет? Все так делают!», «Ты не знаешь, от чего отказываешься!», «Разве я могу предложить тебе что-то плохое?»;

Упрашивание: «Ну что тебе стоит?», «Ну, пожалуйста, для меня это очень важно!», «Ну попробуй разочек!»;

Ложные комплименты: «Твои красивые глаза говорят да!», «Ты самая красивая девушка в городе!», «Мне так нравится, когда ты сердишься!», «Ты же такой мировой парень!», «Ты же мой лучший друг!» и т.п.

Важно! Если вы сомневаетесь, что делать, то прислушайтесь к своей интуиции! Какие ощущения вызывает у вас предложение? Если сомнение, тревога, отчаяние – это не ваш выбор, на вас повлияли, не обманывайте самого себя!

Неумение вовремя сказать «НЕТ» обычно заканчивается раздражением на самого себя, чувством неуверенности в себе, ощущением, что вы проявили слабину.

Станьте себе самому лучшим другом! Всем не угодишь. Если просьбы или предложения расходятся с вашим целями и нравственными установками, смело говорите «НЕТ!». Научись защищать себя и отстаивать свою индивидуальность – и вы увидите, как это здорово!

В случае сильного на вас давления необходимо использовать технику конструктивного сопротивления. Следуя этим правилам вы проявите позицию взрослого человека!

Техника конструктивного сопротивления:

Правило №1. Примите твёрдое намерение отказаться. Не придумывайте «уважительных» причин.

Если говорите: «НЕТ», то будьте уверены, что поступаете правильно! Твердо и уверенно скажите: «НЕТ!». Твердое «НЕТ!» лучше, чем вялое «Ну, не знаю», «Может в другой раз», которыми вы допускаете, что к вам могут обратиться вновь, предполагая, что в следующий раз вы скажете «да».

Правило №2. Настаивайте на своём решении. Повторите свое твердое «НЕТ!» без длительных объяснений и оправданий.

Так называемый способ «заезженной пластинки» – постоянно повторять одну и ту же фразу, не вступая в дискуссию (эффект достигается после 3-х кратного повторения), например: «НЕТ, я не хочу этого делать!» «Нет, нет, и еще раз НЕТ!».

Используйте местоимение «Я»: «МНЕ это не подходит!»; «МЕНЯ это не интересует!».

Правило №3. Откажитесь продолжать разговор: «НЕТ, я не хочу об этом больше говорить!», «Я принял(а) решение!». Без объяснений встать и уйти!!!

Освоить эту технику поможет тренировка навыка отказывать уверенно перед зеркалом. Представьте, что зеркало ваш собеседник. Обратите внимание на свой взгляд (бегающий или прямой уверенный), проследите за тембром своего голоса (поможет уверенно говорить, как бы извлекая звуки из груди, а не из области горла). Как вы стоите (сутулитесь или расправили плечи). Корректируйте и оттачивайте детали, пока вы не будете довольны результатом.

Следую этим правилам вы проявляете позицию взрослого человека! Ваши истинные друзья или хорошие знакомые с пониманием отнесутся к принятому вами решению, даже если оно им не нравится!

Прежде всего, следует понимать, что люди, которые не уважают вашего решения, каким бы оно ни было, не стоят ваших переживаний. Значит это не ваша компания, которая помогает вам становиться лучше, добрее, добиваться успеха, ценить и уважать себя!

Также вы можете обратиться за помощью! Есть много людей, которые помогут вам разобраться:

- родители – попробуйте поговорить с ними, они тоже были подростками, спросите их, как они противостояли давлению со стороны, когда были молоды;

- проверенные друзья;

- специалисты школьной социально-психологической службы, учителя;

- центры, дружественные подросткам (на сайте JUNIOR.MEDCENTER.BY), которые оказывают психологическую помощь бесплатно, анонимно и конфиденциально.

Ваши цели и ценности важны. Проявляйте к ним уважение – говорите «НЕТ» всему, что им противоречит. Чувствуйте радость по поводу доброго отношения к себе, способствуйте достижению своих целей!

Если у вас возникло желание поделиться своими мыслями о прочитанном или возникли вопросы в ходе прочтения статьи и не только, вы можете обратиться к специалистам отделения профилактики ВИЧ/СПИД государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» по психологическим аспектам и другим вопросам ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов по телефону 8 (017) 379 37 08.

Как вернуть позитивный настрой в свою жизнь?

Многих людей волнует вопрос как изменить свою жизнь к лучшему? Как вернуть позитивное восприятие жизни?

Как правило, изменить свою жизнь можно только меняя самого себя. А если говорить точнее, то изменив свой способ восприятия и мышления. Но что это значит? Что же делать? С чего начать?

Начать с навыка осознанного мышления, умения мыслить в позитивном ключе!

Понаблюдайте за своими мыслями. Обратите внимание много ли у вас негативных мыслей. Это могут быть мысли (неосознанно возникающие на те или иные события или ситуации) о погоде, о здоровье, о возрасте, о зарплате, о близких людях, о друзьях и родственниках, о коллегах по работе, о соседях, о несправедливости мира и т.п.

Уделив наблюдению за собой даже немного времени, вы заметите, что наши мысли чаще переключаются на «плохое» (сознательно или неосознанно) и мы с трудом можем длительное время думать о хорошем. Ситуация такова: мы избегаем мыслей об эмоциях, которые нас расстраивают, и при этом не можем о них не думать.

Чаще это связано с простой привычкой негативного мышления по причине неудовлетворенности нашего ЭГО. Мы осуждаем и обсуждаем внутри себя всё, что не подходит для нашего удовлетворения и оцениваем в негативно-предвзятой манере.

Необходимо понимать, что негативный взгляд на вещи порождает агрессию (внутреннюю к себе, внешнюю к миру, прямую или косвенную, враждебную или защитную). Такое мироощущение способствует внутриличностному конфликту, что приводит к общей усталости, недовольству собой, проблемам в отношениях.

Только мы сами можем определить, насколько эта привычка имеет место быть в нашей жизни. Понаблюдайте за своими мыслями. Обратите внимание с каких мыслей начинается ваше утро, какие у вас мысли в течение дня, при этом осознайте какие эмоции и чувства они рождают, а также как много и часто вы мыслите о неприятностях.

Полезно осознать, что каждая наша мысль определяет наше завтра. Наше мышление является энергетическим посылом, который трансформирует наши мысли в реальность. Можно изменить свою жизнь опережая события соответствующей реакцией, т.е. думая соответствующие мысли и позволяя себе желанные эмоции. Так, например, мысли тревоги и страха влекут за собой ситуации в будущем, в которых вы будете испытывать тревогу и страх. В тоже время чувства радости, благодарность, спокойствие наполняют нашу жизнь и сегодняшний день событиями, несущими радость и спокойствие.

Выход есть. Есть хорошая новость для тех, кто решил брать под контроль свои мысли и самому решать какие мысли и соответствующие им эмоции испытывать сегодня, завтра, в этом месяце, в течение года и всей своей жизни. Хорошая новость в том, что усилием воли мы можем прекратить свое негативное мышление!

Примите решение в течение месяца мыслить позитивно, следить за положительным настроем своего психоэмоционального состояния и вы увидите разницу в своей жизни до и после.

Чтобы убрать привычку негативного мышления, потребуется очень много усилий воли, но, уже спустя некоторое время, ваше восприятие себя и мира преобразится. После прекращения негативного мышления жизнь начинает видеться с лучшей стороны и человек чувствует облегчение. Эффективные изменения происходят в жизни людей, которые, как минимум, в течение месяца берут под контроль свои мысли и чувства.

Не судите себя, если вы дали слабину и «неправильные» мысли имели место быть. Помогите им найти свой экологичный «выход» (без причинения вреда кому-либо), а после продолжайте следить за положительным настроем своего психоэмоционального состояния. А лучше вообще не давать негативным мыслям образовываться.

В вашей власти управлять потоком эмоций и чувств!

Однако, если вы не можете самостоятельно справиться с навязчивыми тревожными мыслями, толкающими вас на определенные действия, то обратитесь к психологу или психотерапевту, который поможет выяснить, что мешает вам развить навыки эффективного мышления и достигнуть поставленных целей. Также необходимо понимать, что позитивное мышление – это не уход от реальности, это не таблетка от душевной боли. Не стоит использовать позитивное мышление чтобы избежать дискомфорта и уйти от решения жизненных проблем. Позитивное мышление – это помощь в намерении изменить свою жизнь, принять правильное решение.

Так как же управлять потоком эмоций и чувств?

Пресекайте мысли о плохом. Осознанно решайте какие мысли хотите думать, а какие прекратить и оборвать, как только вы их замечаете.

Поможет в этом упражнение «Контролёр»

Наша мысль является первопричиной нашего чувственного восприятия, то есть наши мысли рождают эмоции, они являются причиной того, как мы себя чувствуем и затем этим мы наполняем свою жизнь.

- Итак, заметив необычную мысль, отнеситесь к ней спокойно, без осуждения себя и не давая оценку этой мысли.

- Осознав «неправильную» мысль и какие, соответствующие, ей чувства вы испытываете (это может быть тревога, страх, злость, раздражение, осуждение, разочарование, зависть, уныние и т.п.), скажите (про себя или вслух): «Стоп! Эта мысль не поможет мне достичь желаемого!».

Как правило, вы сразу же перестаете испытывать ту или иную эмоцию, поток мыслей останавливается!!!

- Спросите себя: «Почему я так думаю? Кто мне это сказал? Как я хочу думать вместо этого?». Спросите себя: «К чему я стремлюсь? Чего я хочу? Радости? Решение проблем? Здоровья? Хороших отношений?».

- Замените мысль на позитивную: «Вместо этого я буду думать о здоровье, о достатке, о благополучии, о любви, об успехе, о позитивном решении сложившейся ситуации, о благоприятном исходе событий».

Ваше состояние сейчас должно резонировать с вашим желаемым завтра. Именно мышление определяет жизнь человека. Только от вашего решения зависит какую эмоцию вы хотите испытывать сейчас, что для вас важно. Делайте акцент на позитивных вещах. Выбирайте любовь, радость, здоровье, активное действие. Все в ваших руках. Подумайте о том, что вы любите, что поднимает вам настроение. Это могут быть даже небольшие радости, вроде чашки ароматного кофе, просмотра хорошего фильма или расслабляющей ванны. Необходимо найти радость, позитив, идею конструктивной, целеустремленной жизни.

В сложных ситуациях нередко спасает юмор. Вы сможете избавиться от грустных мыслей, взглянуть на ситуацию под другим углом.

Физические симптомы беспокойства (напряжение в мышцах, в теле) можно уменьшить с помощью методов конструктивного расслабления. Методов много, приведу некоторые из них.

Дыхательная техника:

Упражнение «Диафрагмальное дыхание»: положите одну руку на животе, другую на груди, далее необходимо дышать только с рукой на животе. Такое дыхание поможет справиться с тревогой, его следует выполнять несколько раз в день.

Психическое расслабление:

Если вы испытываете эмоцию гнева, то воспользуйтесь следующим упражнением: сделайте полный вдох-выдох, затем вдох-выдох наполовину, далее вдохнуть и задержать дыхание на 10-15 секунд, полный выдох. Повторите 5-7 раз.

Помогут также:

- глоток воды и водные процедуры: Полезны солевые ванны, тёплая вода расслабляет, а контрастный душ бодрит

- умеренные физические нагрузки;

- музыка: спокойная, приятная, расслабляющая и красивая, медитативная, а может в этот момент вам нужна веселящая и бодрящая;

- отдых и пешие прогулки на природе

«Победа над собой есть первая и наилучшая из побед» (Платон)

Каждый день – это подарок. Проживите его достойно вас!

Если у вас возникли вопросы в ходе прочтения статьи и не только, вы можете обратиться к специалистам отделения профилактики ВИЧ/СПИД государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» по психологическим аспектам и другим вопросам ВИЧ-инфекции по телефону 8 (017) 379 37 08.

Психосоциальные аспекты стигмы и ее влияние на распространение вич-инфекции в обществе

Когда человек впервые узнает о своем ВИЧ-положительном статусе, это практически всегда становится для него серьезным стресс – фактором, затрагивающим все основные области жизни: физическую, социальную и психологическую (эмоциональную). На первый план выступают проблемы, связанные с социализацией личности и глубокие эмоциональные переживания.

Все люди имеют права человека и право на защиту этих прав. Однако в реальной жизни обладание правами человека часто определяется (обусловливается) социальной стигмой и в результате приводит к дискриминации.

Стигма (дословно «ярлык», «клеймо») – это сложный социальный феномен, чрезвычайно сильный социальный ярлык, который полностью меняет отношение к другим людям или к самому себе, заставляя относиться к человеку только как к носителю нежелательного качества. Это представление или убеждение в том, что индивидуальные характеристики того или иного человека являются постыдными и заслуживают осуждения.

Различают внешнюю и внутреннюю стигму. Внешняя стигма касается конкретных проявлений и дискриминации, включающей в себя социальный и индивидуальный уровень. Она состоит из социальных стереотипов, а также ярко проявляется в агрессии, угнетении и осуждении со стороны общества. Внутренняя стигма включает в себя чувства стыда и страха, комплекс неполноценности и депрессии, часто перерастая в самостигматизацию.

Самостигматизация наносит вред психическому и физическому здоровью человека и может приводить к негативным последствиям как для самого человека, так и для окружающих его людей. Она проявляется в утрате дружбы и семьи, потере учебы и работы, отказе от медицинского обслуживания.

Наиболее тяжелой является ситуация, когда человек подвержен одновременно внешней и внутренней стигме. Не всем людям хватает стойкости выработать положительное отношение к себе и не позволять этому отношению колебаться из-за внешних угроз.

Четыре основных социально-психологических процесса, которые приводят к стигматизации некоторых групп людей:

1. Оценивание и установление отличий

Взаимодействуя с людьми, мы, сами того не замечая, оцениваем их по очень многим критериям (пол, возраст, социальный статус, черты характера), которые позволяют нам составить некий «портрет» человека. Таким образом, опираясь на наблюдения и предположения, мы формируем требования и ожидания, предъявляемые другому человеку. Процесс этот осуществляется неосознанно и позволяет выбирать соответствующие нормы общения с разными людьми. Однако такая категоризация окружающих людей рассматривается как важная и социально значимая (черные и белые, слепые и зрячие, ВИЧ – -положительные и ВИЧ – отрицательные).

2. Связывание отличий человека со стереотипными отрицательными качествами

Этот процесс также чаще всего протекает неосознанно и основывается на неверных представлениях и искаженной информации. Если раньше это звучало как «рыжие люди – колдуны», то сейчас – это «наркопотребитель опасен, ограбит за дозу», «ВИЧ – это болезнь маргинальных личностей», «обращаешься к психологу/психиатру = псих = опасен» и так далее. Люди, не подверженные стереотипам, критически анализируют эти убеждения и отвергают их, если те не соответствуют реальности. Но этот процесс требует некоторого уровня осознанности и усилий, а кому-то проще «не заморачиваться». Если мы будем обращать внимание на этот момент и вырабатывать собственное отношение и мировоззрение, мы вряд ли будем стигматизировать человека, который этого не заслуживает.

3. Отделение «нас» от них»

Когда мы кого-то стигматизируем, мы мыслим категориями «мы» и «они». Этот процесс можно описать как обесценивание всех составляющих личности человека. В этом случае воспринимаемый образ человека становится искаженным и неполным, что неосознанно будто дает право провести черту между стигматизируемыми членами общества («ими») и «нормальным» большинством. Человек воспринимается исключительно через призму негативной оценки его атрибута, которая, по сути, затмевает самого человека. Людей, живущих с ВИЧ, постоянно называют ВИЧ-инфицированными, сводя тем самым всю индивидуальность человека к его инфекции.

4. Потеря статуса и дискриминация

Когда существует категоризация, присвоение ярлыков и стереотипов и разделение на «своих и чужих», это приводит к обесцениванию, отчуждению и дискриминации стигматизируемых людей. Известны случаи, когда ВИЧ-положительные люди отказывались от обращения за медицинской помощью, чтобы не столкнуться с дискриминацией со стороны медицинских работников, что ухудшает прогноз течения болезни и сокращает ожидаемую продолжительность жизни. Дискриминация может выражаться в таких сферах как трудоустройство, сфера услуг, образование, психологическое благополучие, медицинское лечение и здоровье. Это играет большую роль в подкреплении внутренней стигмы и снижению самооценки у стигматизируемых людей.

Последствия стигмы и дискриминации:

- Они подрывают усилия по профилактике, поскольку из страха перед реакцией окружающих люди боятся узнать, инфицированы они или нет, а также подвергаются риску инфицирования;

- Стигма и дискриминация – причина ошибочного мнения о том, что люди, живущие с ВИЧ, только создают проблемы, хотя они могут принять участие в сдерживании и контроле над эпидемией;

- Права человека не поддерживаются и не защищаются. Людям, живущим с ВИЧ, могут отказать в предоставлении услуг на основании того, что они ВИЧ¬-положительные, например, в трудоустройстве, заселении в общежитие, лечении в частной клинике и пр.;

- Стигма возникает во всех сферах жизни – от партнеров до семьи, от соседей до коллег, на рабочем месте, в учреждениях воспитания и образования, но, когда она возникает в системе здравоохранения, она особенно вредна для здоровья, будь то профилактика заболевания или его лечение. Повсеместное присутствие стигмы в медицинских учреждениях по всему миру варьируются от более видимых форм, таких как прямой отказ в обслуживании и словесные оскорбления, до более тонких форм, таких как низкий уровень ухода, передача обязанностей по уходу от старшего медицинского персонала к младшему, более длительное время ожидания услуг, сплетни и т.п.;

- Стигма и дискриминация оказывают большое психологическое воздействие на самосознание людей с ВИЧ-инфекцией, в некоторых случаях вызывая у них депрессию, заниженную самооценку и отчаяние. Постоянная психоэмоциональная нестабильность, заниженная самооценка, социальная изоляция оказывают огромное влияние на качество лечения и здоровье.

Методы дестигматизации:

- Просвещение населения о проблеме ВИЧ-инфекции, которое может быть направлено как на широкую аудиторию, так и на ключевые группы связанные с проблемой ВИЧ. Однако недостаточно просто рассказать людям о стигме, необходимо развивать в обществе навыки критического мышления, помогающие распознавать проявления стигмы, стереотипы мышления, свои страхи и нелогичные представления. При этом важно, чтобы люди получали знания не только о путях передачи вируса, но и о правах людей, живущих с ВИЧ, о самих стигме и дискриминации. Обучение сотрудников медицинской сферы – одно из ключевых направлений при работе со стигмой.

- Проведение мероприятий, направленных на работу с самими ВИЧ-положительными людьми – это качественное до и после-тестовое консультирование, кризисное консультирование, оказание поддержки и помощи в социально-психологической адаптация на различных этапах жизни, что позволит бороться со стигмой.

- Эмпауэрмент – («придание внутренней силы») одновременно объединяет в себе некоторую философию и понимание человеческой личности и, в то же время, это практики, когда сами люди, затронутые проблемой ВИЧ, приобретают знания и навыки, позволяющие им преодолеть внутреннюю стигму и противостоять взглядам большинства. Консультации психолога, сексолога должны стать неотъемлемой частью программы помощи людям, живущим с ВИЧ, и их половым партнерам.

Завершить статью я хочу притчей «Зеркальная комната»

Ученик спросил дервиша:

- «Учитель, враждебен ли мир для человека? Или он несет человеку благо?»

- «Я расскажу тебе притчу о том, как относится мир к человеку», - сказал учитель.

- "Давным-давно жил великий шах. Он приказал построить прекрасный дворец. Там было много чудесного. Среди прочих диковин во дворце была зала, где все стены, потолок, двери и даже пол были зеркальными. Зеркала были необыкновенно ясные, и посетитель не сразу понимал, что перед ним зеркало, настолько точно они отражали предметы. Кроме того, стены этой залы были устроены так, чтобы создавать эхо. Спросишь: "Кто ты?" - и услышишь в ответ с разных сторон: "Кто ты? Кто ты? Кто ты?".

Однажды в залу забежала собака и в изумлении застыла посредине - целая свора собак окружила ее со всех сторон, сверху и снизу. Собака на всякий случай оскалила зубы; и все отражения ответили ей тем же самым. Перепугавшись не на шутку, собака отчаянно залаяла. Эхо повторило ее лай. Собака лаяла все громче. Эхо не отставало. Собака металась туда и сюда, кусая воздух, ее отражения тоже носились вокруг, щелкая зубами. Наутро слуги нашли несчастную собаку бездыханной в окружении миллионов отражений издохших собак. В зале не было никого, кто мог бы причинить ей хоть какой-то вред. Собака погибла, сражаясь со своими собственными отражениями".

- «Теперь ты видишь, - закончил дервиш, - мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе. Все происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний, поступков. Мир - это большое зеркало».